11 avril 2020 -Infection à SARS-CoV2 : ce que doit savoir l’hépato-gastroentérologue

Correspondance : Philippe Seksik

Hôpital Saint-Antoine, Service de Gastroentérologie et Nutrition, 184 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75571 Paris CEDEX 12

Mots clés : SarsCov2, pandémie, maladie Covid19, prévention

⇐ Retour au dossier "Actualités COVID-19"

Introduction

La pandémie liée au Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) est la troisième émergence épidémique d’un coronavirus en pathologie humaine. Nous avons connu l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 liée au SARS-CoV-1 et l’épidémie de 2012 liée au Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus (MERS-CoV) [1]. Actuellement, nous faisons face à une pandémie liée au SARS-CoV-2 responsable de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19) [2]. L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé le 30 janvier 2020 que cette nouvelle épidémie de maladie COVID-19 était classée comme une « urgence de santé publique » de portée internationale. La communauté médicale s’est depuis mobilisée pour lutter contre cette infection virale et a dû, à marche forcée, se familiariser avec cette nouvelle maladie. Certains aspects virologiques, cliniques et thérapeutiques sont rappelés ici.

I. Aspects virologiques

A) Généralités

Le SARS-CoV-2 appartient à l’immense famille des Coronaviridae. Il s’agit d’un virus à ARN simple brin enveloppé, de sens positif, c’est-à-dire directement traduit en protéines. Ces protéines forment la structure du virus et permettent la réplication virale. Cette famille de virus contient quatre genres nommés d’alpha à delta. Les alpha-coronavirus sont connus chez l’homme et particulièrement chez l’enfant puisqu’ils sont responsables d’infections respiratoires le plus souvent bénignes [1]. Le genre bêta-coronavirus, auquel appartient SARS-CoV-2, est généralement décrit chez les grands mammifères notamment les chauves-souris. Ce type de virus est peu adapté à l’Homme et il faudra plusieurs évènements pour qu’une réplication et qu’une pathogénie surviennent chez ce dernier (cf. D. Saut d’espèce). Il est remarquable que la découverte de ce virus ait été extrêmement rapide. En effet, dès après la description des premiers cas d’une pneumopathie de cause inconnue survenue à Wuhan (province de Hubei en Chine) en décembre 2019, l’ARN de ce virus a pu être mis en évidence dans le produit de lavage broncho-alvéolaire de patients grâce aux progrès du séquençage (Next Generation Sequencing, NGS) [3]. Afin de porter le diagnostic, le développement d’une PCR (Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérase en chaîne) en temps réel a rapidement vu le jour [4].

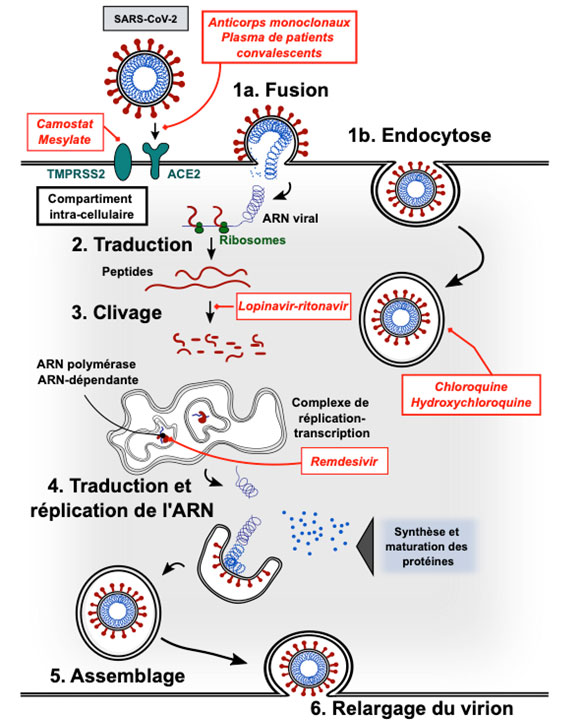

B) Cycle de réplication virale

Le SARS-CoV-2 est un virus ARN de grande taille. Son génome atteint 30 000 bases. Il code d’une part pour grand transcrit qui sera traduit en 16 protéines coupées par des protéases. Ces protéines serviront à la réplication du virus et à la formation de nouveaux brins d’ARN. À côté de ce grand transcrit, une partie du génome porte quatre gènes indépendants codant pour des protéines dont la protéine S (spike) qui, associées en trimère, donnent les images de couronne (« corona » virus) à la surface du virus (figure 1). C’est cette même protéine qui se lie au récepteur dans le tissu pulmonaire. Les autres protéines correspondent aux protéines d’enveloppe (M, E et N). Le SRAS-CoV-2 commence son cycle lorsque sa protéine S se lie au récepteur cellulaire (figure 2). Ce récepteur correspond à l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) [5], que l’on trouve à la surface de pneumocytes, de cellules endothéliales mais également de cellules de l’endocarde, du foie et de façon importante dans l’intestin (entérocytes, colonocytes et cholangiocytes) [6]. Le SARS-CoV-2 peut ainsi se lier à plusieurs tissus chez un même individu. Son récepteur est assez inattendu car cet enzyme, ACE2, participe au clivage et à la dégradation d’un pro-enzyme, l’angiotensine 1, qui régule la tension artérielle [7]. Plusieurs études sont en cours pour comprendre les liens entre la gravité de la maladie COVID-19, l’hypertension artérielle (HTA) et les traitements de type inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) ou antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 (ARA 2) [8]. Après la liaison au récepteur, le changement de conformation de la protéine S facilite la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire par la voie endosomale. SARS-CoV-2 libère son ARN dans la cellule hôte. L'ARN de son génome est ensuite traduit en protéines qui sont secondairement clivées pour former les protéines structurales et de multiplication virale. Les protéines virales et l'ARN du génome sont ensuite assemblées en virions dans le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi puis bourgeonnent dans la lumière du RE [9].

Le SRAS-CoV-2 commence son cycle lorsque sa protéine S se lie au récepteur cellulaire. Ce récepteur correspond à l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2

Figure 1.

Représentation schématique du SARS-CoV-2 avec la couronne caractéristique faite de trimères de protéine S.

Figure 2.

Les étapes du cycle viral du SARS-CoV-2 et les cibles thérapeutiques. TMPSS2 : protéase transmembranaire à sérine 2. ACE2 : enzyme de conversion de l’angiotensine 2.

C) Paramètres de la pandémie

Plusieurs caractéristiques de cette infection virale ont contribué au développement d’une pandémie. Ces paramètres sont rappelés au tableau 1.

Tableau 1.

Carte d’identité du Sars-CoV-2.

|

Paramètres |

SARS-CoV-2 |

|

Famille |

Coronaviridae |

|

Genre |

Bêta-coronavirus |

|

Type |

ARN simple brin de polarité positive, enveloppé |

|

R0 (jour) |

2 à 3 |

|

Incubation (jour) |

3 à 5 |

|

Intervalle intergénérationnel (jour) |

4,4 à 7,5 |

|

Taux d’attaque |

Élevé ~ 20 % |

|

Morbidité |

10 % |

|

Mortalité |

1 % à 2 % |

R0 : nombre d’individus infectés

Le taux de reproduction de base ou R0 correspondant au nombre d’individus infectés par un cas index infecté en est un élément majeur. Pour rappel, lorsque le R0 est inférieur à 1, il n’existe pas de risque d’épidémie. Le R0 du SARS-CoV-2 est estimé entre 2 et 3 [10, 11]. Nous sommes donc face à un taux de reproduction de base correspondant à une situation typique d’épidémie. Par comparaison avec d’autres maladies infectieuses, on peut rappeler ici que le R0 de la grippe espagnole de 1918 était du même ordre, de 2 à 3, que celui de la tuberculose est de 10 et celui de la rougeole de 12 à 18 (maladies très contagieuses).

Le taux de reproduction de base de la grippe espagnole de 1918 était de 2 à 3, du même ordre que le COVID-19, celui de la tuberculose est de 10 et celui de la rougeole de 12 à 18 (maladies très contagieuses)

Pour comprendre la dynamique d’une maladie transmissible, deux autres paramètres sont importants à prendre en compte : l’incubation, qui est ici de 3 à 5 jours, et l’intervalle intergénérationnel [10]. Cet intervalle correspond au temps s’écoulant entre la survenue de la maladie chez un cas (dénommé, par convention, le « parent ») et la survenue de la maladie chez les personnes qu’il va infecter (dénommées, par convention, les « enfants »). Pour le SARS-CoV-2, cet intervalle est de 4,4 à 7,5 jours. Ces deux paramètres étant presque identiques, on peut en déduire que des individus infectés peuvent en infecter d’autres très tôt dans la maladie. La transmission peut se faire alors que les sujets atteints sont peu ou pas symptomatiques. Ceci est très important pour comprendre la stratégie de prévention par distanciation sociale mise en place dans la plupart des pays touchés par cette pandémie.

Deux autres paramètres sont importants à prendre en compte : l’incubation, qui est ici de 3 à 5 jours, et l’intervalle intergénérationnel

La transmission peut se faire alors que les sujets atteints sont peu ou pas symptomatiques

D’autres paramètres sont intéressants à connaître pour comprendre la morbi-mortalité de cette maladie. Le taux d’attaque, c’est-à-dire la proportion de personnes malades sur la proportion de personnes à risque, semble élevé. En effet, en l’absence de chiffre connu de population exposée, le dénominateur de ce paramètre ne peut être qu’estimé. Certaines situations sont néanmoins informatives. Par exemple, sur le bateau de croisière Diamond Princess, lieu clos, le taux d'attaque observé est resté à environ 20 % (705 personnes infectées par le coronavirus sur 4 061 passagers et membres d'équipage) [11]. Les formes graves sont estimées à 10 % des cas et le taux de mortalité de 1 à 2 % [12, 13]. Il faut retenir que le nombre de personnes infectées est toujours supérieur à ce que l’on peut mesurer. En effet, l’immense majorité des formes reste bénigne [13]. Pour rappel, la mortalité de la grippe est de 0,1 % [14]. Pour le SARS-CoV-2, une mortalité globale de 1 % et 10 % de formes graves suffisent néanmoins à mettre en situation de tension notre système médical et ont conduit à des stratégies d’atténuation du pic épidémique [15].

Pour le SARS-CoV-2, une mortalité globale de 1% et 10 % de formes graves suffisent néanmoins à mettre en situation de tension notre système médical et ont conduit à la mise en place de stratégies d’atténuation du pic épidémique

D) Saut d’espèce

Un saut d’espèce ou zoonose s’observe lorsqu’un virus adapté à espèce animale passe vers l’espèce humaine [16]. Théoriquement, il existe deux possibilités. Soit le virus est mal adapté, montrant peu de capacités de muter et donc à s’adapter et à se stabiliser chez l’Homme. Ceci va entraîner la fin de l’évènement car il n’y aura pas de possibilité de transmission interhumaine en l’absence d’adaptation humaine. On pourra cependant observer quelques cas d’infection humaine. C’est typiquement l’exemple de la grippe aviaire H5N1 passant de l’oiseau à l’Homme sans néanmoins pouvoir s’adapter suffisamment à l’Homme. La mortalité était élevée (65 %) mais aucune transmission interhumaine n’a été décrite. L’autre possibilité est l’adaptation comme au cours du SRAS ou du MERS-CoV responsables de maladies graves avec des mortalités de 10 % et 35 %, respectivement [16]. Concernant le SARS-CoV-2, l’adaptation a été non seulement possible mais favorisée par une ARN polymérase de faible fidélité générant des mutations. Le virus est moins virulent mais plus transmissible, avec une sorte d’équilibre transmissibilité/pathogénicité.

Le réservoir naturel du SARS-CoV-2 est la chauve-souris. Ce mammifère est connu pour porter de nombreux virus (Coronavirus, Ebola, Nipah, etc.). Pour qu’un saut d’espèce vers l’Homme survienne, il faut un contact rapproché des hommes avec des animaux. Il existe généralement un hôte animal intermédiaire avant le passage chez l’Homme. Par exemple, on observe le passage de la chauve-souris vers la civette palmée pour le SRAS, vers le chameau pour le MERS-CoV et vers les grands singes pour Ebola [16]. Concernant le SARS-CoV-2, l’hôte intermédiaire semble être le pangolin ou fourmilier via un contact direct lié au trafic de ces animaux [17]. En effet, chaque année, environ 1 million de fourmiliers passent d’Afrique à l’Asie pour sa consommation.

Le réservoir naturel du SARS-CoV-2 est la chauve-souris

II. Aspects cliniques

A) Diagnostic

Le diagnostic repose sur l’association de signes cliniques d’infection respiratoire basse et d’une PCR sur prélèvement nasopharyngé positif. Il peut y avoir des faux négatifs de la PCR nasopharyngée, et/ou des présentations trompeuses (diarrhée, encéphalite) [2]. Dans ces cas, le scanner thoracique avec les images certes non spécifiques mais généralement typiques permet de poser le diagnostic [18]. Les patients nécessitant une hospitalisation sont isolés en zone dite « tampons » en attendant la confirmation diagnostique puis lorsqu’ils sont qualifiés COVID-19+, placés dans des secteurs COVID-19+ en isolement « gouttelettes » et contact.

Le scanner thoracique avec les images certes non spécifiques mais généralement typiques permet de poser le diagnostic

B) Signes cliniques

Il faut rappeler ici que l'infection peut être asymptomatique ou bénigne (pauci-symptomatique) dans 80 % des cas [19, 20]. Dans les formes symptomatiques, les premiers symptômes sont peu spécifiques : maux de tête, douleurs musculaires, fatigue. Classiquement, la fièvre et les signes respiratoires arrivent secondairement, souvent deux ou trois jours après les premiers symptômes. En l’absence de signes de gravité (FR > 20/min, saturation de l’hémoglobine en oxygène (Sat) < 96 % en air ambiant, comorbidités), les patients sont pris en charge en ambulatoire et doivent bénéficier idéalement d’une télésurveillance comme par exemple pour l’Ile-de-France la plateforme Covidom (https://www.covidom.fr/suivi-patient/Account/Login).

Dans les premières études descriptives provenant de Chine, il s'écoule en moyenne une semaine entre l'apparition des premiers symptômes et l'admission à l'hôpital à la phase d'état de la maladie [2, 20]. À ce stade, les symptômes associent fièvre, toux, douleurs thoraciques et gêne respiratoire et la réalisation d'un scanner thoracique montre des images bilatérales de plages de verre dépoli non systématisées à prédominance sous-pleurale, et à un stade plus tardif, de condensation alvéolaire.

Il s'écoule en moyenne une semaine entre l'apparition des premiers symptômes et l'admission à l'hôpital à la phase d'état de la maladie

D'autres signes cliniques ont été décrits depuis les premières études :

– signes d'atteinte du système nerveux central s'exprimant en particulier chez les personnes âgées sous la forme d'une désorientation ;

– anosmie et/ou agueusie brutales sont fréquentes et permettent d’évoquer le diagnostic [21] ;

– diarrhée, nausées et vomissements ont été décrits [22] ;

– myocardites [23], atteintes cutanées de type acrosyndrome (engelures plus ou moins nécrotiques) [24].

C) Gravité

La gravité des signes cliniques nécessite le maintien à l'hôpital d'environ 20 % des malades et 5 % nécessitent une admission en réanimation. Les formes les plus graves sont observées principalement chez des personnes vulnérables : sujets âgés et comorbides. À ce stade, il existe généralement des signes systémiques témoins d’un « orage » cytokinique (chiomiokines et cytokines pro-inflammatoires) [25], participant à la survenue d’un syndrome de détresse respiratoire aigu. Les signes clinico-biologiques devant faire discuter le passage en unité de soins continus ou en réanimation sont les suivants :

– critère d’évolution : dégradation clinique rapide en quelques heures ;

– FR > 30/min et Sat < 92 % sous O2 6 L/min ou PaO2 < 80 mmHg sous O2 6 L/min ;

– tirage, épuisement, cyanose, sueurs ;

– encéphalopathie (hypercapnique, spécifique, autre…).

La gravité des signes cliniques nécessite le maintien à l'hôpital d'environ 20 % des malades et 5 % nécessitent une admission en réanimation

III. Aspects thérapeutiques

A) Prise en charge initiale

En l’absence de référentiel, les propositions thérapeutiques reposent sur les expériences rapportées des premiers cas décrits [26] et les recommandations de centres hospitalo-universitaires. Lors d’une consultation en ville ou aux urgences, dans un premier temps, il est indispensable de :

– Qualifier la gravité de l’atteinte en recueillant les signes cliniques d’infection respiratoire basse (fièvre > 38 °C, toux sèche, crépitants), la fréquence respiratoire et la saturation en air ambiant.

– Recueillir les caractéristiques du terrain et en particulier : l’âge (supérieur à 70 ans à moduler selon l’âge physiologique), une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou asthme « vulnérable » (antécédents de soins intensifs, déstabilisation post-virale, corticoïdes inhalés), l’indice de masse corporelle, un syndrome métabolique, diabète, ainsi que les terrains délétères cirrhotiques, insuffisants cardiaques, patients sous immunosuppresseurs et ou biothérapie, VIH avec CD4 < 200/mm3, patients porteurs de cancer solide évolutif ou d’hémopathie maligne, précarité psycho-sociale

– Connaître le plus précisément possible la date des premiers symptômes

Si le patient requiert une hospitalisation, il faudra disposer des éléments para-cliniques suivants :

– syndrome inflammatoire biologique élargi à la recherche d’un syndrome d’activation macrophagique ;

– mesure des gaz du sang ;

– imagerie du thorax par radiographie standard voire scanner thoracique (au mieux avec injection de produit de contraste) si la radiographie standard ne montre pas de signe de pneumopathie ;

– ECG avec mesure de l’espace QT avant le recours à des mesures thérapeutiques avec d’éventuelles interactions médicamenteuses pouvant allonger le QT et entraîner des troubles du rythme cardiaque parfois mortels [27].

Les patients sont orientés dans le secteur le plus adapté à la gravité de leur maladie : hospitalisation classique, unité de soins continus, réanimation, tandis que quatre mesures thérapeutiques sont mises en œuvre en urgence :

1) Oxygéner les patients par lunettes, masques simples ou à haute concentration, Optiflow®, valve de Boussignac® ou par intubation et ventilation (après sédation et curarisation) pour une période souvent longue (trois à quatre semaines) avec un recours fréquent à la mise en décubitus ventral.

2) Mettre en place d’une antibiothérapie systématique pour prévenir/traiter une surinfection par le pneumocoque et/ou bactéries intra-cellulaires à tropisme bronco-pulmonaire.

3) Mettre en place d’une anticoagulation préventive ou curative en fonction des signes de gravité, du taux de fibrinogène et du terrain. En effet, l’infection à SARS-CoV-2 est une maladie thrombogène qui doit faire réaliser un angioscanner au moindre doute d’embolie pulmonaire ou en cas d’aggravation inexpliquée des symptômes.

4) Hydrater et rééquilibrer l’état électrolytique du patient du fait d’une déshydratation et d’une hypokaliémie fréquentes par fuite urinaire (Fanconi).

B) Les autres traitements

Il n’existe pas de traitement spécifique et plusieurs essais sont actuellement en cours testant différentes molécules ou stratégies en fonction du stade de la maladie :

– Au cours des premiers jours (avant J7) sont testées des molécules ayant plutôt une action « antivirale » [28] pouvant interférer avec l’attachement du virus au récepteur (camostat mésilate) et/ou le cycle de réplication virale (figure 2). Dans ce cadre, une approche pragmatique par transfusion de plasma de patients convalescents commence à être testée [29].

– Après J7, des molécules immunomodulatrices visant à « casser » l’orage cytokinique sont à l’étude [30] telles que les corticoïdes, des anti-récepteurs de l’interleukine (IL)-6 (sarilumab, tocilizumab), un antagoniste du récepteur de l’IL-1 (anakinra), des anti-TNF-alpha (étanercept, infliximab), etc.

C) Prévention

La transmission du SARS-CoV-2 se fait par gouttelettes nasales et par les mains souillées par ces mêmes gouttelettes et peut-être par l’excrétion virale dans les selles [22]. Le SARS-CoV-2 peut être trouvé sur des surfaces inertes pendant plusieurs heures mais la capacité infectante de ces particules virales reste discutée. Le fait que ce virus soit enveloppé lui confère une vulnérabilité vis-à-vis des détergents qui déstructurent la fraction lipidique de cette enveloppe. Du fait de cette vulnérabilité et de cette transmissibilité, l’isolement « gouttelettes » et contact ainsi que la mise en place de mesures barrières avec lavages fréquents des mains au savon ou par solution hydroalcoolique sont la règle. Ainsi, la protection du personnel soignant et la prévention par distanciation sociale et hygiène individuelle dans le but d’atténuer le pic épidémique ont été recommandées par la plupart des pays touchés par cette pandémie. Ces mesures ont comme objectif ultime d’éviter la saturation du système de soins nécessaire à la prise en charge des formes les plus sévères (réanimation) [31] et ainsi de diminuer la mortalité [15]. La prévention par une vaccination fait l’objet d’une recherche active [32] et apparait comme la seule issue définitive de cette pandémie.

Le SARS-CoV-2 peut être trouvé sur des surfaces inertes pendant plusieurs heures mais la capacité infectante de ces particules virales reste discutée

Ce virus est enveloppé ce qui lui confère une vulnérabilité vis-à-vis des détergents

Conclusion

La pandémie de SARS-CoV-2 représente un réel défi pour chaque médecin y étant confronté. Son ampleur et les stratégies de prévention ont déjà bouleversé nos modes d’exercice et nos organisations. La prise en charge de ces patients nécessite de mobiliser de nombreuses et nouvelles connaissances dans des champs variés de la médecine : depuis la virologie fondamentale à l’hygiène en passant par l’infectiologie, l’immunologie, la médecine d’urgence, etc. La communauté doit rester soudée et informée pour suivre une actualité scientifique mouvante et qui, en l’absence de traitement spécifique disponible, réclame toute notre attention.

Liens d'intérêts

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec l’article.

Références

1. Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol 2020 ; 5 (4) : 536‑44. https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z

2. Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature 2020 ; 579 (7798) : 270‑3. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7

3. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet 2020 ; 395 (10224) : 565‑74. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620302518

4. Yu F, Yan L, Wang N, et al. Quantitative Detection and Viral Load Analysis of SARS-CoV-2 in Infected Patients. Clin Infect Dis. 28 mars 2020. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa345/5812997#

5. Walls AC, Park Y-J, Tortorici MA, Wall A, McGuire AT, Veesler D. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell. 6 mars 2020. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30262-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420302622%3Fshowall%3Dtrue

6. Qi F, Qian S, Zhang S, Zhang Z. Single cell RNA sequencing of 13 human tissues identify cell types and receptors of human coronaviruses. Biochemical and Biophysical Research Communications [Internet]. 19 mars 2020 [cité 9 avr 2020] ; Disponible sur : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X20305234

7. Peiró C, Moncada S. Substituting Angiotensin-(1-7) to Prevent Lung Damage in SARSCoV2 Infection? Circulation. 3 avr 2020. https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047297

8. Bavishi C, Maddox TM, Messerli FH. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection and Renin Angiotensin System Blockers. JAMA Cardiol. 3 avr 2020. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2764299

9. Weiss SR. Forty years with coronaviruses. J Exp Med [Internet]. 30 mars 2020 [cité 9 avr 2020];217(5). Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7103766/

10. Park M, Cook AR, Lim JT, Sun Y, Dickens BL. A Systematic Review of COVID-19 Epidemiology Based on Current Evidence. J Clin Med 2020 ; 9 (4) : 967. https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/967

11. Zhang S, Diao M, Yu W, Pei L, Lin Z, Chen D. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis. Int J Infect Dis 2020 ; 93 : 201‑4. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30091-6/pdf

12. Lai C-C, Wang C-Y, Wang Y-H, Hsueh S-C, Ko W-C, Hsueh P-R. Global epidemiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19): disease incidence, daily cumulative index, mortality, and their association with country healthcare resources and economic status. Int J Antimicrobi Agents 19 mars 2020;105946. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300960?via%3Dihub

13. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Infect Dis. 30 mars 2020. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(20)30243-7.pdf

14. Bradley BT, Bryan A. Emerging respiratory infections: The infectious disease pathology of SARS, MERS, pandemic influenza, and Legionella. Semin Diagn Pathol 2019 ; 36 (3) : 152‑9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740257019300383?via%3Dihub

15. Nussbaumer-Streit B, Mayr V, Dobrescu AI, et al. Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev 2020 ; 4 : CD013574. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013574/full

16. Ye Z-W, Yuan S, Yuen K-S, Fung S-Y, Chan C-P, Jin D-Y. Zoonotic origins of human coronaviruses. Int J Biol Sci 2020 ; 16 (10) : 1686‑97. https://www.ijbs.com/v16p1686.htm

17. Zheng J. SARS-CoV-2: an Emerging Coronavirus that Causes a Global Threat. Int J Biol Sci 2020 ; 16 (10) : 1678‑85. https://www.ijbs.com/v16p1678.htm

18. Hope MD, Raptis CA, Shah A, Hammer MM, Henry TS, six signatories. A role for CT in COVID-19? What data really tell us so far. Lancet. 27 mars 2020. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30728-5.pdf

19. Lake MA. What we know so far: COVID-19 current clinical knowledge and research. Clin Med (Lond) 2020 ; 20 (2) : 124‑7. https://www.rcpjournals.org/content/clinmedicine/20/2/124

20. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020 ; 395 (10223) : 497‑506. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

21. Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, De Siati DR, et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020 ; 1‑11. https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-020-05965-1

22. Tian Y, Rong L, Nian W, He Y. Review article: gastrointestinal features in COVID-19 and the possibility of faecal transmission. Aliment Pharmacol Ther. 29 mars 2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.15731

23. Zheng Y-Y, Ma Y-T, Zhang J-Y, Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 5 mars 2020 ; 1‑2. https://www.nature.com/articles/s41569-020-0360-5

24. Darlenski R, Tsankov N. Covid-19 pandemic and the skin - What should dermatologists know? Clin Dermatol [Internet]. 24 mars 2020 [cité 9 avr 2020]; Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102542/

25. Zhang C, Wu Z, Jia-Wen Li, et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab may be the key to reduce the mortality [Internet]. [cité 9 avr 2020]. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301047?via%3Dihub

26. Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 28 févr 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092819/

27. Guidance for Cardiac Electrophysiology During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic from the Heart Rhythm Society COVID-19 Task Force; Electrophysiology Section of the American College of Cardiology; and the Electrocardiography and Arrhythmias Committee of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association [Internet]. [cité 9 avr 2020]. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.insermbiblio.inist.fr/pmc/articles/PMC7118697/

28. Li G, Clercq ED. Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Nature Reviews Drug Discovery 2020 ; 19 (3) : 149‑50. https://www.nature.com/articles/d41573-020-00016-0

29. Duan K, Liu B, Li C, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. Proc Natl Acad Sci USA. 6 avr 2020. https://www.pnas.org/content/early/2020/04/02/2004168117.long

30. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet 2020 ; 395 (10229) : 1033‑4. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext

31. Moghadas SM, Shoukat A, Fitzpatrick MC, et al. Projecting hospital utilization during the COVID-19 outbreaks in the United States. Proc Natl Acad Sci USA. 3 avr 2020. https://www.pnas.org/content/early/2020/04/02/2004064117.long

32. Lurie N, Saville M, Hatchett R, Halton J. Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed. N Engl J Med. 30 mars 2020. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005630?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed